【医師監修】その胸やけ、胃食道逆流症(GERD)かも?症状・原因・最新治療法を徹底解説

「胸やけ」や「酸っぱい感じ」に

お悩みではありませんか?

胃食道逆流症(GERD)の診断・治療・生活指導

「食後に胸が焼けるように熱い」「酸っぱい水が喉まで上がってくる気がする」…こうした不快な症状を、年のせいだと我慢していませんか?

それは、「胃食道逆流症(GERD:ガード)」という病気のサインかもしれません。日本では今、成人の10〜20人に1人がこの病気だと言われています。決して珍しい病気ではありません。

当院では、患者さん一人ひとりの生活スタイルに合わせ、無理のない治療で「美味しく食べて、ぐっすり眠れる毎日」を取り戻すお手伝いをします。

- 専門医による診断

- 薬物療法

- 生活習慣指導

- 胃カメラ

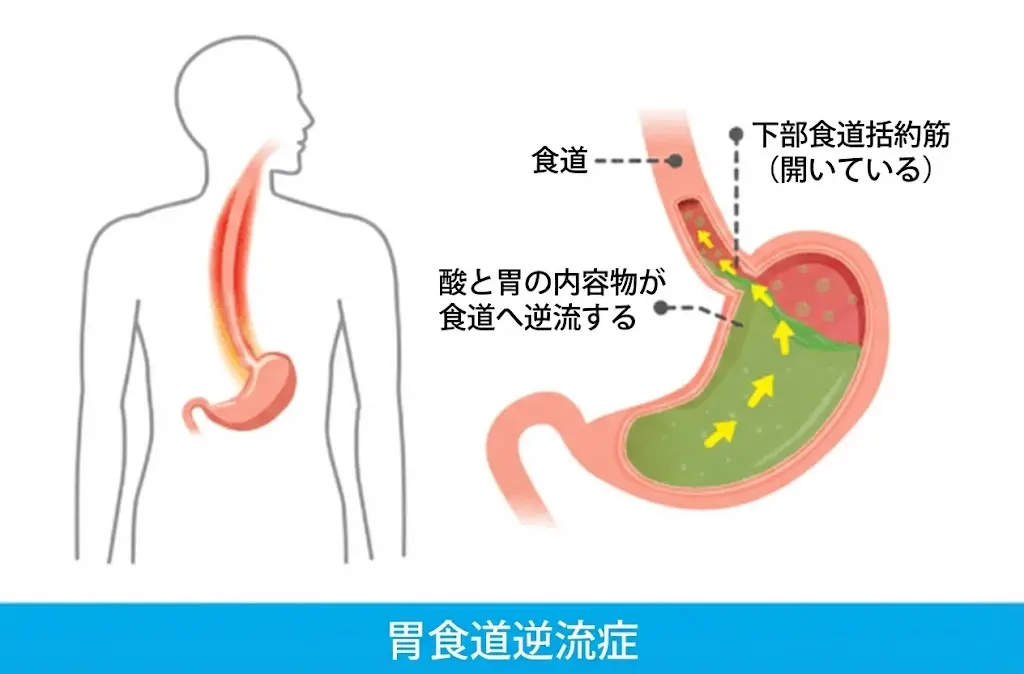

📖 GERDとは?

GERD(胃食道逆流症)は、胃の内容物が食道へ逆流することで、煩わしい症状や合併症を引き起こす病態です。典型的な症状には、胸やけや呑酸(酸っぱい液がこみ上げる感覚)があります。

内視鏡検査の結果により、以下の2つに大別されます。

逆流性食道炎

食道粘膜にびらん(ただれ)を認める

非びらん性胃食道逆流症(NERD)

明らかな粘膜傷害を認めない

🔍 GERDの原因

通常、私たちの食道と胃のつなぎ目(噴門部)は、「下部食道括約筋(LES)」という筋肉によって、フタのように固く閉じられています。これにより、胃の中身が食道へ逆流しないようになっています。

しかし、この「フタ」の筋肉が緩んでしまうと、強力な酸を含んだ胃の中身が食道へ逆流してしまいます。これがGERDの基本的なメカニズムです。

⚡ 胃と食道の”フタ”がゆるむ最大の原因

逆流防止の要である「フタ(LES)」の機能低下が一番の原因です。特に、食事とは関係なくフタが勝手に一時的に開いてしまう「一過性LES弛緩(しかん)」という現象が、逆流の主な引き金と考えられています。

📋 逆流を悪化させる要因

- 肥満・姿勢内臓脂肪や前かがみの姿勢が胃を圧迫し、逆流しやすくなります。

- 加齢年齢とともにフタを閉じる筋力や、食道の動きが弱まります。

- 食事高脂肪食、食べ過ぎ、アルコール、チョコレート、柑橘類、香辛料、炭酸飲料など

- 食後の行動食べてすぐに横になる

- 喫煙タバコはLESをゆるめる作用があります

- ストレス自律神経の乱れが胃酸分泌や食道の知覚過敏に関与します

- 薬剤一部の血圧の薬や喘息の薬がLES圧を低下させることがあります

⚠️ GERDのサイン

逆流性食道炎(GERD:ガード)は、胃酸が食道へ逆流することで起こる病気です。「胸やけ」だけでなく、咳や喉の違和感など、一見関係なさそうな症状が出ることもあります。

当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。

🔥 よくある代表的なサイン

まずは、この病気の特徴的な2つの症状です。

-

胸やけ 胸の真ん中がチリチリ焼けるように熱い。食後や前かがみで強くなる。

-

呑酸(どんさん) 酸っぱい液体が喉までこみ上げる。口の中が酸っぱく感じる。

🤔 実はこれも?意外なサイン

「風邪薬を飲んでも咳が止まらない」「喉に何かが詰まっている気がする」…実はそれ、胃酸の逆流が原因かもしれません。

-

長引く咳 8週間以上続くような咳

-

声がれ 朝起きると声が出にくい

-

喉の違和感 喉に何か詰まったような感覚

-

喘息の悪化 大人の喘息の原因になることも

-

胸の痛み 心臓の検査では異常なしと言われる痛み

-

歯が溶ける 酸によって歯がもろくなる(酸蝕症)

🚨 注意すべき症状(警鐘症状)

以下の症状がある場合は、胃がんや食道がんなど重い病気の可能性があります。速やかに内視鏡検査を受けてください。

- 消化管出血(吐血、黒い便)

- 原因不明の体重減少

- 嚥下困難(飲み込みにくい)

- 貧血

📋 セルフチェックシート

Fスケール(FSSG)問診票

胸やけがしますか?

🏥 診療の流れ

👨⚕️ 診察(問診)

胸やけや呑酸などの症状、食事内容や生活習慣について詳しくお話を伺います。質問票(Fスケールなど)を使って、症状の程度を確認することもあります。

🔬 検査

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ):食道の粘膜がただれていないか(炎症)、がんなどの他の病気がないかを確認する重要な検査です。

必要に応じて、レントゲンで便秘がないか、CTで他に異常がないかなども確認します。

📋 診断

問診や検査の結果を総合的に判断し、逆流性食道炎かどうかの診断や、炎症の重症度を判定します。

💊 治療

胃酸の分泌を抑えるお薬(PPIやP-CAB)の処方を中心に治療を行います。生活習慣の改善についてもアドバイスいたします。

🔬 診療と検査

診断や治療方針を決めるため、以下のようなステップで検査を行います。

問診

典型的な症状(胸やけ・呑酸)がある場合、お話を聞くだけで診断がつくことも多くあります。Fスケール(FSSG)やQUESTなどの問診票(チェックシート)を使って、症状の程度を客観的に評価します。

胃カメラ

食道の粘膜が実際にただれていないか(炎症)、がんなどの怖い病気が隠れていないかを確認する重要な検査です。「飲み込みにくい」「体重が減った」「貧血がある」といった症状がある場合は必ず行います。

P-CABテスト

胃酸を抑える強い薬を短期間(1〜2週間)飲み、症状がどう変化するかを見ます。薬で症状が楽になれば「胃酸の逆流が原因」と診断でき、逆に変化がなければ「別の原因」を探す手がかりになります。

詳しい機能検査(お薬が効かない場合など)

お薬を飲んでも症状が良くならない場合(難治性)や、手術を検討する場合に行う専門的な検査です。

💊 治療法

GERDの治療は「お薬」と「生活習慣の見直し」の2本柱です。どちらか片方だけでなく、両方を組み合わせることで、より効果が出やすくなります。

👆 タップして詳細をみる

🏠 まずは生活習慣を見直しましょう

「え、薬を飲めば治るんじゃないの?」と思われるかもしれません。でも実は、毎日の生活を少し変えるだけで、薬の効きが良くなったり、再発を防げたりするんです。

🍽️ 食事の「食べ方」を変える

早食いは胃に負担がかかります。一口30回を目安に噛んでみましょう。

お腹いっぱいまで食べると、胃がパンパンになって、胃酸が逆流しやすくなります。

食べてすぐ寝ると、重力で胃酸が食道に流れ込みやすくなります。

寝ている間、ずっと食道が胃酸にさらされるのを防ぎます。

🍔 「何を食べるか」も大切です

症状を悪化させやすい食べ物は人によって違いますが、一般的に下のものは避けた方が良いと言われています。

揚げ物、天ぷら、脂身の多いお肉など

お酒、コーヒー、緑茶、炭酸飲料

唐辛子などの香辛料

チョコレート、ミント、みかんやレモンなどの柑橘類

🛌 日常生活でできる工夫

お腹周りの脂肪が胃を押し上げて、逆流の大きな原因になります。少し体重を落とすだけで、「嘘みたいに楽になった」という方も多いです。

タバコは、胃と食道の間にある「フタ」をゆるめてしまう作用があります。

ベルトをきつく締めたり、ぴったりした服を着ると、胃が圧迫されて逆流しやすくなります。

夜中に胸焼けで目が覚める方は、枕やクッションで上半身を15〜20cmほど高くして寝ると、胃酸が上がりにくくなります。

激しい運動は逆効果ですが、ウォーキングなど軽めの運動はおすすめです。

💊 お薬による治療

GERDの治療で使うお薬の基本は、「胃酸の出る量を減らす」ことです。胃酸が減れば、食道への刺激も減り、つらい症状が和らぎます。

1 治療の中心になるお薬

PPI(ピーピーアイ)

昔から使われている、GERDの定番のお薬です。胃酸を作る「ポンプ」をブロックして、酸の量をしっかり減らします。8割以上の方がこのお薬で良くなると言われており、まず最初に試すお薬です。

P-CAB(ピーキャブ)

PPIよりも「早く」「強力に」効く新しいお薬です。PPIで効果が足りなかった方や、症状が重い方に特におすすめです。

2 症状を和らげる補助的なお薬

PPIやP-CABほど強力ではありませんが、胃酸を抑えるお薬です。「夜だけ症状が出る」という方に追加することがあります。

すでに逆流してしまった胃酸を中和したり、胃酸が食道に上がるのを防いだりします。「今すぐこの胸焼けを何とかしたい!」というときに。

⚠️ 「お薬を飲んでも良くならない…」という方へ

「ちゃんとお薬を飲んでいるのに、全然良くならない…」そんな方もいらっしゃいます。これを「難治性GERD」と呼びます。でも、あきらめないでください。

🔍 なぜ効かないの?よくある原因

💪 こんな対策をします

お薬が効きにくい場合は、原因に合わせて治療を組み立て直します。

お薬の量を増やしたり、朝晩2回に分けたり、より強力なP-CABに変えたりします。

胃の動きを活発にして、食べた物がスムーズに腸へ流れるようにします。代表的なものにアコチアミド(アコファイド)があります。

胃の調子を整える漢方(六君子湯など)が効く方もいらっしゃいます。

逆流の根本原因や、食道の過敏さを抑えるお薬を使うこともあります。

※お薬の組み合わせによっては保険が使えない場合もあります。詳しくは医師にご相談ください。

🔪 お薬以外の治療法

「お薬でなかなか良くならない」「一生お薬を飲み続けるのはイヤ」という方には、手術や内視鏡を使った治療という選択肢もあります。

腹腔鏡手術(お腹に小さな穴を開けて行う手術)

ゆるんでしまった「フタ」の部分を、患者さん自身の胃の一部を使って補強し、逆流を防ぐ力を取り戻す手術です。お腹を大きく切らずに、小さな穴から行うので、体への負担が少なく、根本的な治療が期待できます。

内視鏡治療:ARMS(アームズ)

最近、特に注目されている治療法です。胃カメラを使って行うので、お腹を切る必要がありません。

どうやるかというと、ゆるんだ「フタ」の部分の粘膜を、わざと少しだけ切り取ります。すると、その傷が治る過程で組織がキュッと縮まり、ゆるんでいた「フタ」が自然と締まるんです。

人間の体が持つ「傷を治す力」を利用した、画期的な方法です。

💬 つらい胸焼けは専門医に相談を

GERDは、生活の質を著しく低下させるつらい病気ですが、正しく診断し、治療すれば、症状を大幅に改善させることが可能です。

胸やけや呑酸などの症状に悩んでいたら、「いつものこと」と放置せずに、まずは消化器内科の専門医に相談してください。

あなたに合った治療法を見つけ、不快な症状のない快適な毎日を取り戻しましょう。スタッフ一同、皆様のご来院を心よりお待ちしております。

❓ よくあるご質問

炎症の重症度などによって使い分けます。

軽症の方(グレードA・B):どちらのお薬も高い効果があるため、どちらも最初の治療薬として使われます。

重症の方(グレードC・D):新しい薬(P-CAB:ボノプラザン)の方が、酸を抑える力が強く即効性があります。そのため重症の場合や、再発予防のために長く飲む場合には、新しいお薬が推奨されることがあります。

主に以下の4つの原因が考えられます。

① 酸以外の逆流:薬で「酸」は抑えられていても、胆汁などの「酸以外の液体」が逆流して症状が出ている可能性があります。

② 食道の知覚過敏:実際には逆流していない、あるいは少しの逆流でも、食道が過敏になっていて痛みを感じてしまう状態(機能性胸やけなど)です。

③ 薬の飲み方:飲むタイミングや回数が適切でない場合があります。

④ 別の病気:アカラシア(食道の動きの病気)や好酸球性食道炎など、別の病気が隠れている可能性があります。

以下の4つは、医学的に効果が証明されている対策です。

① 減量:太っているとお腹が圧迫されるため、減量が最も推奨されます。

② 寝る姿勢:ベッドの頭側を高くしたり、左を下にして寝る(左側臥位)と、夜間の逆流が減ります。

③ 食事のタイミング:寝る直前に食べると逆流しやすいため、就寝の3時間前までには済ませましょう。

④ 禁煙:タバコは逆流を防ぐ筋肉を緩めてしまうため、禁煙をお勧めします。

主に以下のような方に検討されます。

・薬を飲んでも効果が不十分な方、あるいは副作用で薬が続けられない方

・若い方などで、一生薬を飲み続けることを希望しない方

・逆流してくる量が多く、吐いてしまったり誤嚥(ごえん)してしまう方

・食道が狭くなったり、バレット食道などの合併症がある方

※手術の前には、食道の動きを詳しく調べる検査が必要です。

一時的になることがありますが、胃がん予防のために除菌は大切です。

ピロリ菌がいると胃酸が減っていることが多いので、除菌をして胃が元気になると酸が増え、一時的に逆流性食道炎になったり悪化したりすることがあります。

しかし、すでに逆流性食道炎がある方でも除菌によって症状が必ず悪化するわけではありません。胃がん予防などのメリットの方が大きいため、除菌治療は推奨されます。

「ただの胸やけ」と油断していると、思わぬトラブルの原因になることがあります。

■ 食道がんのリスク(バレット食道)

胃酸の逆流が長く続くと、食道の粘膜が身を守ろうとして、胃の粘膜のように変化してしまうことがあります。これを「バレット食道」といいます。これ自体に痛みはありませんが、そのままにしておくと将来的に食道がんになるリスクが高まると言われています。そのため、定期的に胃カメラでチェックすることが大切です。

■ 喘息や喉のトラブル

逆流した胃酸が空気の通り道(気管支)を刺激して、喘息の発作を引き起こすことがあります。また、喉まで上がってきた酸が炎症を起こし、長引く咳や声がれ、声帯ポリープの原因になることもあります。

参考文献

- 日本消化器病学会. 胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン 2021(改訂第3版)

- Katz PO, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease.

* Am J Gastroenterol. 2022;117(1):27-56. - Vakil N, et al. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus.

* Am J Gastroenterol. 2006;101(8):1900-1920. - Gyawali CP, et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus.

* Gut. 2018;67(7):1351-1362. - Shaheen NJ, et al. Diagnosis and Management of Barrett’s Esophagus: An Updated ACG Guideline.

* Am J Gastroenterol. 2022;117(4):559-587. - Kusano M, et al. Development and evaluation of FSSG: frequency scale for the symptoms of GERD.

* J Gastroenterol. 2004;39(9):888-891.

✍️ この記事を書いた人

(ふるはた つかさ)