専門医が解説!憩室出血について

大腸憩室出血について 患者さんへのご説明

大腸憩室出血とは?

大腸の壁にできる「憩室(けいしつ)」という袋状のくぼみから出血する病気です。憩室出血は,憩室患者の2%程度の生じ、成人が血便を起こす原因の中で最も多いものの一つで、多くは痛みを伴わずにまとまった量の血便(鮮やかな赤色や暗い赤色)がみられる病気です。

憩室出血の原因

憩室ができる際に血管がその表面に引き伸ばされてしまい、薄い粘膜一枚だけの非常に傷つきやすい状態になります。この無防備になった血管が、便の通過などで長年刺激を受け続けてもろくなり、あるとき破れてしまうことで出血が起こります。

憩室出血の症状

最も特徴的な症状は、腹痛を伴わずに、突然まとまった量の血便が出ることです。多くの場合、出血は自然に止まりますが、一部の方では大量の出血が続くこともあります。出血量が多いと、急な貧血によって「失神(気を失う)」「立ちくらみ」「めまい」といった危険なサインが現れることがあります。これらは体が対応できないほどの血液が失われていることを示唆しています。

血便に気づいたら、自己判断せずに必ず医療機関を受診してください。特に、上記のような重度の出血の兆こうが見られる場合は、すぐに行動することが命を守る上で非常に重要です。

診断方法について

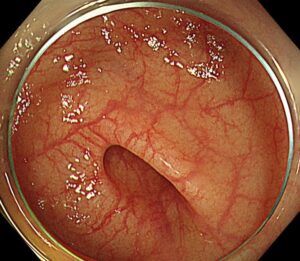

大腸カメラ

大腸カメラで直接大腸の中を観察し、出血している憩室や、出血した痕跡(血管が見えている、血のかたまりが付いているなど)を探します。出血箇所が見つかれば、その場で止血処置を行うこともできるのが大きな利点です。

造影CT検査

活動性の出血の場合、造影剤という薬を点滴しながらCT撮影をすることで、出血している場所を特定できることがあり、内視鏡止血の際にその情報が有用となります。

鑑別診断について

血便の原因は憩室出血だけではありません。正確な診断のため、以下のような他の病気の可能性も考えながら検査を進めます。

治療方法について

初期対応と全身管理

憩室から出血した場合、出血量が多いことがほとんどのため、入院して治療を受ける必要があります。ときに、血圧が低いショック状態で来院される患者さんのいるため、体から失われた水分や血液を補うために、酸素投与、点滴や輸血を行います。

保存加療

大腸憩室出血は、多くの場合、自然に止まる傾向があります。しかし、約20%の患者さんにおいて、1-2週間以内に再出血をきたします。そのため、大腸カメラでの内視鏡的な介入が必要になります。

内視鏡的止血術

憩室出血は、出血源は2割り程度しか見つからず、多くの場合自然に止まる傾向がありますが、約3分の1の患者さんでは止血のための介入が必要となります。全身の状態が安定している患者さんには、大腸カメラを使って出血している箇所(出血源)を確認します。5,000人以上の憩室出血患者を対象とした研究では、内視鏡的治療を受けた患者は、早期再出血率が低い(20% vs 26%)と報告されています。出血源が見つかった場合は下記のような治療を行います。

- 内視鏡的クリッピング:小さなクリップで憩室や血管を挟んで止血します。

- 内視鏡的結紮術:憩室ごと輪ゴムのようなもので縛り、血流を止めます。

MEMO

内視鏡的結紮とクリッピングの比較では、メタアナリシス(16研究、780患者)により、内視鏡的バンディングが出血源を特定できた場合、クリッピングと比較して早期再出血(8% vs 19%)および後期再出血(9% vs 29%)のリスクを低減すると結論付けられています。日本の大規模な多施設共同研究でも、内視鏡的バンディングがクリッピングよりも優れていることが示されました

血管造影と塞栓術

出血が非常に多く、内視鏡治療で止血が難しい場合に血管造影による塞栓術をおこないます。この治療では、足の付け根などの血管からカテーテルという細い管を入れ、出血している血管の近くまで進めます。出血場所が特定できたら、その血管に詰め物(塞栓物質)をして血の流れを意図的に止めます。まれに腸への血流が不足する合併症が起こる可能性もあります。

外科的治療(手術)

憩室出血で手術が必要になることは全体の1%未満と非常にまれですが、他の治療法でも出血が止められない場合に手術で大腸を切除します、手術を安全に行うためには、出血している場所を正確に特定することが非常に重要です。場所が分かっていれば、出血している部分の大腸だけを切除することができますが、出血場所が不明なままむやみに大腸の広範囲を切除するような手術は、危険性が高いため原則として行われません。

予後と再出血のリスク

下部消化管出血で入院した患者(そのうち64%が憩室出血)を対象とした研究では、院内死亡率は0.2%であり、極めて低いことが報告されています。また、手術が必要になること自体が稀であり、ほとんどは内視鏡治療やカテーテル治療で対応可能です。

退院後も再出血のリスクは続き、1年後に約5%、2年後に8%、5年後には約16%の方が再出血を経験すると報告されています。とくに、血液をサラサラにする薬(抗血小板薬や抗凝固薬)を飲んでいるかたや、高血圧がある患者さんは再出血のリスクが高まります。

さいごに

血便を「どうせ痔だろう」と自己判断するのは危険です。出血が続いたり繰り返したりする場合は、年齢に関係なく、大腸がんや憩室出血などの重大な病気が隠れている可能性も否定できません。必ず専門医を受診してください。ご自身の体について、何か不安な点や疑問点がございましたら、遠慮なく医師や看護師にご相談ください。