【専門医が解説】長引く下痢、その原因と対処法

「最近、お腹の調子がずっと悪いな…」「下痢がもう何週間も続いている」

そんな症状でお悩みではありませんか?

それは、単なる一時的な不調ではなく、適切な治療が必要な「慢性下痢」のサインかもしれません。

このページでは、消化器の専門医として、長引く下痢とはどのような状態か、どのような原因が考えられるのか、そして病院を受診すべき危険なサインや検査・治療の流れについて、分かりやすく解説します。

「慢性下痢」とは?

医学的には、「いつもより明らかに軟らかい便(泥状や水のような便)が1日に3回以上、それが4週間以上続いている状態」を「慢性下痢」と呼びます。

数日で治まる食あたりや風邪による下痢(急性下痢)とは違い、背景に何らかの病気や体質が隠れている可能性が高くなります。そのため、自己判断で様子を見続けず、一度専門医に相談することが非常に大切です。

なぜ下痢が続くの?考えられる主な原因

慢性下痢の原因は人それぞれです。生活習慣によるものから、専門的な治療が必要な病気まで、様々なものが考えられます。

1. 過敏性腸症候群:腸の働きや感覚の問題

下痢型慢性下痢の原因として最も多いものの一つです。大腸カメラなどの検査で目に見える異常はないのですが、ストレスや食事などをきっかけに腸が過敏に反応してしまい、腹痛を伴う下痢を引き起こします。特に朝や食後に症状が出やすい傾向があります。

2. 食生活や特定の食品に対する反応

食事内容脂っこいもの、刺激の強い香辛料、カフェインの多い飲み物(コーヒーなど)、過剰なアルコールは腸を刺激し、下痢の原因となります。

- 特定の炭水化物(FODMAPs:フォドマップ)

小麦、玉ねぎ、豆類、一部の果物や乳製品、人工甘味料などに含まれる糖類(FODMAPsと呼ばれます)は、人によっては小腸で吸収されにくい性質があります。これが下痢やお腹の張りの原因となります。 - 乳糖不耐症

牛乳や乳製品に含まれる「乳糖」を分解する力が弱いため、飲むとお腹がゴロゴロしたり下痢をしたりする体質です。 - セリアック病

小麦などに含まれる「グルテン」に対して体が過剰に反応し、小腸がダメージを受ける病気です。栄養がうまく吸収できず、下痢を引き起こします。

3. 病気によるもの

炎症性腸疾患(IBD)

腸に慢性の炎症(ただれや潰瘍)が起こる病気で、「潰瘍性大腸炎」や「クローン病」が代表的です。腹痛、血便、体重減少、発熱などを伴うことが多く、専門的な治療が必要です。

大腸がん

特に50歳以上の方で、血便、便潜血陽性や便が細くなるなどの症状がある場合は大腸がんを除外する必要があります。

慢性膵炎(まんせいすいえん)

すい臓の機能が低下し、特に脂肪を分解する力が弱まる病気です。その結果、白っぽくて脂っこい便(脂肪便)が出ることがあります。

好酸球性胃腸炎(こうさんきゅうせい いちょうえん)

アレルギーに関係する細胞が、胃や腸の壁に集まって炎症を起こす、比較的まれな病気です。腹痛や吐き気とともに下痢が続くことがあります。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

甲状腺ホルモンが過剰に出る病気です。腸の動きも異常に速くなり、下痢を引き起こします。動悸などを伴うことがあります。

慢性的な感染症

特定の細菌(クロストリディオイデス・ディフィシルなど)やウイルス、寄生虫による感染が長引くことがあります。

4. 薬の副作用

普段飲んでいるお薬が原因となっていることも少なくありません。

- 抗生物質

- 痛み止めの一部(NSAIDsと呼ばれるもの)

- 糖尿病の薬(メトホルミンなど)

- マグネシウムを含むサプリメントや便秘薬

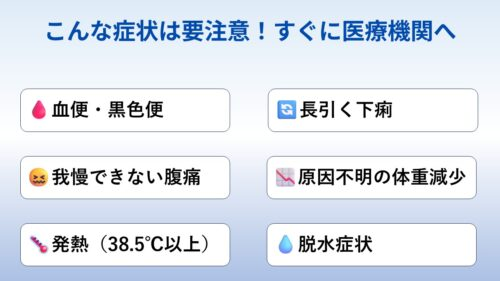

こんな症状は危険なサイン!すぐに受診を

以下の症状が一つでも当てはまる場合は、背景に炎症性腸疾患や大腸がんなどの重要な病気が隠れている可能性があります。自己判断せず、速やかに消化器内科を受診してください。

- 50歳以上になってから症状が始まった

- 血便、または黒色便が出る

- 夜中に腹痛や下痢で目が覚める

- 特に理由もなく体重が急に減った

- 発熱が続いている

- 健康診断などで貧血を指摘されたことがある

- ご家族に大腸がんや炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)の方がいる

病院での診察・検査の流れ

まずは、いつからどのような症状があるか、食生活、服用中のお薬、ご家族の病歴などを詳しくお伺いします。その上で、原因を特定するために必要な検査を段階的に行います。

血液検査

貧血や炎症の有無、栄養状態、甲状腺ホルモンの異常がないかを調べます。

便培養

細菌などが原因と考えられる場合は、原因菌を特定するため便培養を行います。

CT検査(コンピューター断層撮影)

X線を使って体の断面を撮影し、お腹の中全体を詳細に観察する検査です。大腸カメラが腸の「内側」を見るのに対し、CT検査は腸の「壁全体の厚さ」や「外側の状態」、そしてすい臓など他の臓の器状態を把握するのに優れています。

<CT検査が特に推奨されるケース>

- 強い腹痛・発熱・体重減少を伴う場合:クローン病のように大腸カメラでは届きにくい小腸の深い部分や、すい臓の病気など、腸以外の異常がないかを調べます。

- 内視鏡で診断が難しい病気が疑われる場合:腸の壁の肥厚やリンパ節の腫れを確認し、特殊な炎症(好酸球性胃腸炎など)やリンパ腫などの診断に役立ちます。

- 重篤な合併症が疑われる場合:急激な症状の悪化や激しい腹痛・お腹の張りがある際に、腸閉塞(腸が詰まる)、穿孔(穴が開く)、膿瘍(膿のたまり)といった危険な状態がないか緊急で確認します。

- 重度の感染症や血流障害が疑われる場合:重度の感染性腸炎や、腸の血流が悪くなる虚血性大腸炎が疑われる場合に、特徴的な所見がないかを確認します。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

血便や長引く下痢がある場合や、他の検査で原因がはっきりしない場合に大腸カメラでの精密検査が強く推奨されます。大腸カメラでは、腸の内部(粘膜)を直接カメラで観察し、下痢の原因を正確に突き止めるための最も重要な検査の一つです。腸の粘膜を直接観察するだけでなく、必要に応じて組織の一部を採取(生検)して顕微鏡で調べることができます。

大腸カメラをうけるには?

まず医師との診察でご相談いただき、検査の必要性を判断した上でご予約を承っております。安全な検査のため、お薬のお渡しなどもございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

ご予約方法

ご都合の良い方法で、事前診察のご予約をお願いいたします。

▼ WEB予約:24時間受付(検査日は別日となります)

▼ お電話でのご予約

お電話でも診察のご予約を承っております。

TEL:03-3424-0705 受付時間: 月~土 8:30~17:30 (日・祝日を除く)

より詳しい検査内容については、▶大腸カメラ(大腸内視鏡検査)のページでもご確認いただけます

治療について

原因となる病気の治療

大腸がん、大腸ポリープ、過敏性腸症候群、炎症性腸疾患や甲状腺機能亢進症など、原因が特定された場合はその病気に対する専門的な治療を開始します。

お薬の見直し・中止

薬の副作用が原因であれば、かかりつけ医と連携して薬の変更や中止を検討します。

生活習慣・食事指導

食事が原因の場合は、原因となりやすい食品(FODMAPsなど)を避ける食事療法について具体的にアドバイスします。

症状を和らげる薬物療法

下痢の症状を抑える整腸剤や止痢剤(下痢止め)、腸の動きを調整する薬などを適切に処方します。

ご自宅でのセルフケアと注意点

1. 脱水を防ぐための水分補給

下痢が続くと、水分だけでなく体のバランスを保つ電解質(塩分やミネラル)も失われます。経口補水液やスポーツドリンク、具の少ないスープなどで、こまめに水分を補給しましょう。

2. 腸を刺激しない食事

症状が強い時期は、おかゆや柔らかく煮たうどん、白身魚、鶏ささみなど、消化の良い食品を中心に摂るように心がけてください。冷たいもの、脂っこいもの、刺激物は避けましょう。

3. 市販の下痢止めの使用は慎重に

市販薬は一時的に症状を楽にしますが、原因によっては使用すべきでない場合があります。特に、感染性の下痢を無理に止めると、菌やウイルスが体外に出にくくなり、回復が遅れることもあります。まずは医師の診察を受けることが大切です。

まとめ:一人で悩まず、専門医へご相談を

4週間以上続く慢性下痢は、日常生活の質(QOL)を大きく低下させるつらい症状であると同時に、体からの重要なサインでもあります。

「もともとお腹が弱い体質だから」と諦めずに、その原因を正確に特定することが、解決への第一歩です。特に「警報サイン」がある場合は、ためらわずに専門医にご相談ください。

的確な診断と治療によって、つらい症状から解放され、快適な日常を取り戻すことができます。