専門医が解説!急性の下痢症について

急性下痢症について

~つらい症状への正しい対応と受診の目安~

急な腹痛や、何度もトイレに駆け込む下痢の症状は、非常につらく不安なものです。特に、症状が突然始まる「急性下痢症」は、多くの方が経験します。

下痢症についての正しい知識とご家庭での対処法、そして専門的な治療が必要な場合の見分け方を、より詳しく、分かりやすく解説します。

- 消化器専門医

- 家庭での対処法

- 受診の目安

- 適切な治療

💊 下痢症の分類

下痢は、「便の性状が通常時よりも軟らかくなる変化が持続し、通常24時間以内に少なくとも3回以上排泄されること」と定義されます。これは、腸における水分吸収の障害や、腸管からの過剰な水分分泌の増加を反映した状態です。

下痢の持続期間を確認することは、原因の特定と治療方針を決める上で極めて重要です。

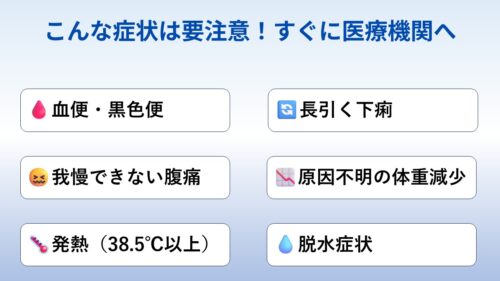

🚨 こんな症状は要注意!

以下の症状がひとつでも当てはまる場合は、医療機関を受診してください。

- 血便・黒色便

- 長引く下痢(2週間以上)

- 我慢できない腹痛

- 原因不明の体重減少

- 発熱(38.5°C以上)

- 脱水症状(めまい・尿が出ない)

🦠 急性下痢症の原因

急性下痢症のほとんどは、ウイルスや細菌に感染することで起こります。原因によって、症状の出方や対処法が少し異なります。

🦠 ウイルス感染

ウイルスが原因の下痢症は、症状が強く出ることが多いですが、比較的短期間で、2〜3日程度で回復に向かうのが特徴です。

-

ノロウイルス

最も多い原因です。感染から1〜2日で、突然の激しい嘔吐や下痢が始まります。冬場に流行し、学校や施設などで集団発生しやすいのが特徴です。

-

ロタウイルス・アデノウイルス

主に乳幼児の下痢の原因となります。

🔬 細菌感染(食中毒など)

重症化しやすい下痢は、細菌が原因のことがあります。細菌が原因の場合、症状は原因菌によって様々ですが、ウイルス性に比べて少し長く、1週間程度続くこともあります。

-

サルモネラ菌・カンピロバクター菌

加熱が不十分な肉(特に鶏肉)や卵などが原因となります。

-

腸管出血性大腸菌(O-157など)

生の牛肉や加熱不十分なひき肉などが原因で、血便を伴う激しい下痢が特徴です。

診療の流れ

👨⚕️ 診察

下痢の持続期間、食事歴(生肉、生魚など)、周囲の流行状況、海外渡航歴などを詳しく問診し、脱水の程度やお腹の状態を確認します。

🔬 検査

必要に応じて、便検査(細菌培養など)や血液検査を行い、炎症の程度や脱水状態を確認します。

※全てのケースで便検査を行うわけではありません。

📋 診断

症状と検査結果から、ウイルス性か細菌性か、あるいは急性か慢性か(他の疾患の可能性)を総合的に診断します。

💊 治療

脱水の改善を最優先とし、整腸剤の処方や、重症度に応じた対症療法を行います。

🔬 検査について

👨⚕️ 問診・身体診察

医師が下痢の性状(回数、色、血便の有無など)や随伴症状(腹痛、発熱、嘔吐)、食事歴、海外渡航歴、服用中の薬について詳しく質問します。お腹の触診で痛む場所や張り具合を確認し、脱水の兆候(皮膚の乾燥など)も診察します。

🩸 血液検査

炎症反応(CRP)や白血球数で感染や炎症の程度を評価します。また、下痢による脱水の影響(電解質異常、腎機能など)や、栄養状態(アルブミンなど)も確認します。

💩 便の検査

下痢の原因菌を特定するため、便の検査(便培養)を行うことがあります。ただし、急性下痢症のほとんどはウイルスが原因のため、症状が軽い場合は検査をしても細菌が見つかることは稀です。

一方、高熱や血便を伴う、または下痢が長引く場合は、細菌感染の可能性が非常に高くなります。便培養を行うことで、原因菌(サルモネラ、カンピロバクターなど)を80%ほど特定することができるため、治療法や感染拡大の防止に役立ちます。

📷 レントゲン検査

腹痛が強い場合や腹部膨満感がある場合に、腸閉塞(イレウス)の兆候である腸管内のガスの溜まり具合などを確認します。

🔬 腹部超音波検査・CT検査

強い腹痛がある場合、軽症の腸炎と判断してしまうと、虫垂炎(盲腸)や胆のう炎、腸閉塞など、緊急の治療が必要な病気を見逃してしまう危険があるため、腹部エコーやCTといった画像検査を行います。

また、ウイルス性か細菌性かの判断の一助となります。

🔍 大腸カメラ

急性下痢症で大腸カメラを行うことは通常ありません。しかし、下痢が1ヶ月以上続く場合や、体重減少・血便などの気になる症状がある場合は、検査をおすすめします。

この内視鏡検査では、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)や大腸がんなど、下痢の原因となっている可能性のある病気がないかを直接確認することができます。

💊 治療について

💧 水分補給

下痢で失われた水分と電解質を補うことが最も重要です。水分と電解質を効率よく吸収できる経口補水液(OS-1など)を薬局などで購入し、摂取することが効率的と考えられています。

水分を十分に摂取できない場合は、点滴を行います。

🍎 食事

水分を1〜2Lほど摂取できれば、食事を1日は無理に食べる必要はありません。食欲が出てきたら、消化がいい腸にやさしいものから始めましょう。

⭕ 消化のよい食事

ゼリー、おかゆ、よく煮込んだうどん、じゃがいも、バナナ、スープ、ゆでた野菜など

❌ 避けるべき食事

脂っこいもの(揚げ物、ラーメン)、香辛料の多いもの、冷たいもの、アルコール

※一時的に乳製品(ヨーグルトを除く)を控えると症状が楽になることがあります。

💊 抗生物質

細菌感染が原因の場合は、抗生物質による治療が必要になることがあります。ただし、不要な抗生物質の使用は、薬が効かない耐性菌を増やす原因にもなります。医師が診察の上、必要性を慎重に判断します。

🚽 下痢止め

自己判断で市販の下痢止めを使うのは注意が必要です。ウイルスなどを体外に排出するのを妨げ、かえって回復を遅らせることがあるためです。

ただし、下痢がひどく脱水が心配される状況で、熱や血便がない場合に限り、医師が処方することがあります。必ず医師の指示に従って使用してください。

🤢 吐き気止め

嘔吐がひどく、水分補給が難しい場合は、吐き気止めが処方されることがあります。

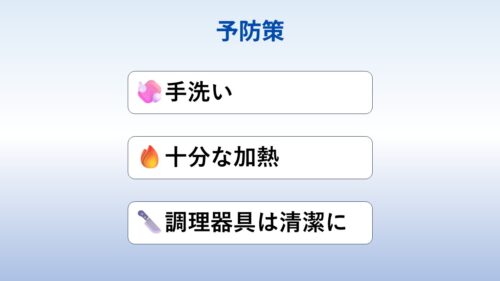

🛡️ 感染性下痢症の予防

下痢症は日常生活において頻繁に遭遇する症状であり、適切な予防策を講じることで感染リスクを大幅に低減できます。

🧼 手洗いの重要性

石鹸と流水を使った適切な手洗いは、下痢症の予防において最も効果的な手段です。

- 食事の前後

- トイレ使用後

- 調理前および調理中(特に生肉を扱った後)

- おむつ交換後

- 外出から帰宅後

💡 正しい手洗いの方法

石鹸を使い、手のひら・手の甲・指の間・爪の間・手首まで、最低20秒間かけて丁寧に洗いましょう。

🍳 食中毒の予防

食品の取り扱いと調理方法に注意することで、食中毒を防ぐことができます。

- 生肉・生卵と調理済食品の交差汚染を防ぐ

- 肉類は中心温度75℃以上で1分以上加熱する

- 調理後は速やかに冷蔵保存する(2時間以内)

- 冷蔵庫内の温度を10℃以下に保つ

🏥 重症化を防ぐために

下痢はありふれた症状ですが、その持続期間や随伴症状によっては、専門的な診断と治療が必須の重篤な疾患が隠れている可能性があります。

特に、血便、高熱、脱水症状、または下痢が4週間以上続く慢性下痢症の場合は、自己判断せず、速やかに古畑病院の消化器内科にご相談ください。

🩺 当院では、早期に適切な原因を特定し、患者さんの健康な日常生活を取り戻すためのサポートをいたします。

❓ よくあるご質問

📋 感染・リスク・予防期間

手洗いの徹底が基本です。タオルや食器の共用は避けましょう。入浴は患者さんが最後にし、トイレの後は蓋をしてから流すようにしてください。

症状が治まっても、最低1週間〜1ヶ月程度は続けてください。

下痢や嘔吐が止まって元気になっても、ウイルスや細菌は体内に残り、便の中に排出され続けています。特にノロウイルスは、症状消失後も1週間〜1ヶ月程度、便中に排出されることが知られています。

家庭内: 症状消失後も最低1週間は、トイレ後の手洗い・消毒を徹底し、タオルの共用は避けましょう。

仕事: 食品を扱う方や医療・介護従事者は、職場の規定(検便で陰性確認など)に従ってください。

一般的なアルコール消毒薬はノロウイルスには効果が薄いです。石鹸による流水手洗いが最も有効です。環境消毒には次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)を使用します。

💊 治療・食事

自己判断での服用は避けてください。ウイルスや細菌を体外に排出する反応を止めてしまい、症状が悪化する可能性があります。医師の指示に従ってください。

無理に食べる必要はありません。まずは水分と塩分の補給(経口補水液など)を最優先してください。固形物は食欲が出てからで大丈夫です。

多くの感染性腸炎(特にウイルス性)には抗生物質は無効であり、かえって腸内細菌のバランスを崩すことがあります。細菌性で症状が重い場合など、医師が必要と判断した場合のみ処方します。

下痢や嘔吐などの症状が治まり、普段通りの食事が摂れるようになれば可能です。ただし、調理従事者や医療・介護職の方は、完全に排菌するまで(検便で陰性確認など)就業制限が必要な場合があります。職場の方針も確認してください。

症状が治まっても、他の人にうつしてしまう可能性があります。周りの方への感染を防ぐため、下痢や嘔吐の症状が完全になくなってから、24時間〜48時間はご自宅で様子を見ましょう。

特定の職業の方: 食品を扱うお仕事や、医療・介護施設で患者様に直接ケアを提供するお仕事の方は、復帰前に便の検査(陰性確認)が求められることがあります。必ず職場の規定や地域の保健所の指示に従ってください。

お子様の場合: 学校や保育園も集団生活の場ですので、それぞれの施設のルールに従って復帰させてください。

参考文献

- Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis 2017; 65:e45.

- Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults. Am J Gastroenterol 2016; 111:602.

- Thielman NM, Guerrant RL. Clinical practice. Acute infectious diarrhea. N Engl J Med 2004; 350:38.

- Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, et al. Foodborne illness acquired in the United States–major pathogens. Emerg Infect Dis 2011; 17:7.

- Glass RI, Parashar UD, Estes MK. Norovirus gastroenteritis. N Engl J Med 2009; 361:1776.

✍️ この記事を書いた人

(ふるはた つかさ)

原因がウイルスや細菌などの感染症の場合、人にうつる可能性があります。 主な感染経路には、汚染された食べ物や水を口にする、感染者の便や吐しゃ物に触れた手を介して口に入る、などがあります。特にノロウイルスなどは非常に感染力が強いため、ご家族に症状が出た場合は、タオルの共用を避け、こまめな手洗いや消毒を徹底することが大切です。

ほとんどの急性下痢症は数日で改善しますが、以下のような症状が見られる場合は、重い病気のサインかもしれません。我慢せず、速やかに当院にご相談ください。

大腸カメラをうけるには?

まず医師との診察でご相談いただき、検査の必要性を判断した上でご予約を承っております。安全な検査のため、お薬のお渡しなどもございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

ご予約方法

ご都合の良い方法で、事前診察のご予約をお願いいたします。

▼ WEB予約:24時間受付(検査日は別日となります)

▼ お電話でのご予約

お電話でも診察のご予約を承っております。

TEL:03-3424-0705 受付時間: 月~土 8:30~17:30 (日・祝日を除く)

より詳しい検査内容については、▶大腸カメラ(大腸内視鏡検査)のページでもご確認いただけます